“干了这杯,还有一杯”,酒后事故频频,为什么总有人贪杯?

|· 本文来自“我是科学家”·|

古往今来,醉酒引发的严重后果不胜枚举,古有猛将张飞酒后被手下砍下首级,今有酒驾事故屡见报道。来自澳大利亚昆士兰大学的研究人员对2010年全球疾病负担调查的统计表明,酒精对人类造成的伤害已经超过了海洛因和可卡因[1]。

经常喝酒,你的身体会向你发出抗议。图片来源:pixabay

经常喝酒,你的身体会向你发出抗议。图片来源:pixabay

小酒怡情,大酒伤身,如果把小酒算成可以控制的酒精摄入,那经常不计后果喝大酒的人就可以称为酗酒。研究发现,大部分人是可以凭借着对生活负责的态度控制酒精摄入,只有一小部分人会上升为酗酒[2,3]。过去的几十年中,许多研究都致力于寻找各种可能造成酗酒的原因,虽然没有找到确切成因, 但推断跟以下的“可疑因素”有关系:

- 生物因素

酒精带来愉悦感会鼓励大脑重复这种行为。这种重复行为会使一些人产生酗酒行为[4]。

- 环境因素

近朱者赤,“近酒者饮”,酒精场所附近(酒精零售店或酒吧)的人更有可能饮酒[5]。

- 心理因素

处于高压力,或存在焦虑、抑郁和其他心理健康状况的人更容易酗酒[6]。

以上三个因素都可以通过自我调整或外界帮助来避免酗酒的产生, 但总有些人频频戒酒却频频失败,在人体内部是否还有某些不可控的因素会导致酗酒呢? 为解开“酗酒之谜”,来自瑞典和美国的科学家们,展开了他们的研究。

在人体内部是否还有某些不可控的因素会导致酗酒呢?图片来源:pixabay

在人体内部是否还有某些不可控的因素会导致酗酒呢?图片来源:pixabay

来自瑞典和美国的研究人员设计了一项动物实验,他们希望通过观察大鼠对酒精的反应, 分析酗酒鼠与普通鼠在基因表达上的不同,从而判断造成酗酒的主要原因[7]。 他们首先训练大鼠通过按压杠杆喝下含有20%酒精含量的水,直到大鼠们对“20°的酒”已基本适应 。 接着,研究人员给这些大鼠额外提供了糖水,每只大鼠只能从“酒水”和糖水里选择一个。

研究者把大鼠放进单独空间进行观察。 来源:参考文献[7]

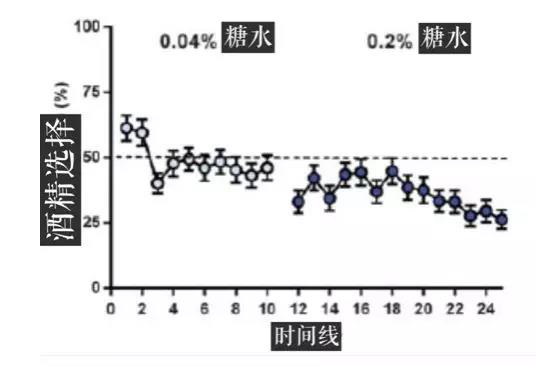

大多数大鼠放弃了“喝酒”而选择了糖水,并且随着糖浓度升高,选择糖水的比率更高了。然而,还是有15.3% 的大鼠还是执意选择“喝酒”。为了证实这个比率的有效性,研究者做了好几拨相同的大鼠实验,热衷于喝酒的大鼠占所有大鼠的比率没有变。而且他们发现,这个比率和人类酒精上瘾的比率近乎一致。

随着糖浓度升高,选择糖水的比率更高。 来源: 参考文献[7]

以上的实验是对先前没有摄入过糖水的大鼠进行的,那么如果让它们都先‘尝尝甜头’,是不是会改变对酒精的偏好呢?然而,实验过后研究者发现,即使是在正式试验前喝过4周糖水,仍有一小部分大鼠更倾向于选择酒精。因此得出结论,先前对糖水的接触不影响大鼠对酒精的选择。

既然如此,研究人员不得不使用“终极措施”,来考验这些“酗酒鼠”——他们先是在酒精溶液中掺入了一种苦味物质---奎宁(quinine),再在大鼠“品酒”的过程中实行爪底电击,但这些“严刑拷打” 都无法阻止“酗酒鼠”对酒精的热爱。

这就好似很多人类中的嗜酒者为了“对酒当歌”,放弃了很多其他有意义的事情(正如老鼠放弃糖水)。而且明知道酗酒会造成各种不良后果,如家人抱怨、酒驾被罚等,仍然无法减少对酒精的痴醉(正如大鼠宁可忍受爪底电击之痛,也义无反顾保持着对酒精的热情)。

为了进一步探索大鼠反复选择酒精的原因,研究人员对这些大鼠可能对嗜酒行为有影响的大脑区域基因表达情况进行了筛查。发现嗜酒大鼠与普通大鼠之间最大差异的基因表达存在于杏仁核(Amygdala)——一个产生情绪,识别和调节情绪,控制学习和记忆的脑部组织。

在杏仁核中,存在着一种神经递质——γ-氨基丁酸(GABA), 对于调节焦虑起着重要的作用。GABA的正常运行是由一种叫做转运蛋白GAT-3的物质维持的。实验发现,有一种控制GAT-3蛋白的基因,其表达水平在嗜酒大鼠中明显偏低。由此推断,这种不正常的基因表达会影响神经递质GABA, 进而影响动物或人类调节焦虑的能力。

为了确定GAT-3对酒精选择的决定性,研究者对普通大鼠注射了能减少GAT-3基因表达的物质,然后观察大鼠对酒精和糖水的选择。发现曾经偏爱糖水大鼠也变得偏爱酒精了。

研究者为普通大鼠注射能减少GAT-3基因表达的物质。 来源:参考文献[7]

总的来说,这些实验说明大鼠酒精成瘾的主要原因,是转运蛋白GAT-3的异常引起神经递质γ-氨基丁酸(GABA )无法维持正常水平引起的。

这一发现表明酗酒不仅是由生物、心理、环境因素等造成的,还在某种程度上与神经系统相关 。从这一线索出发,也许未来在治疗酗酒药物研发上也将有新的突破。

也许未来“酗酒”也能被治愈?图片来源:pixabay

也许未来“酗酒”也能被治愈?图片来源:pixabay

没准儿在未来某天,我们就可以把害人又误事的酗酒给“治愈”了呢?(编辑:小柒)

参考文献:

- D. J. Nutt, L. A. King, L. D. Phillips; Independent Scientific Committee on Drugs, Lancet 376, 1558–1565 (2010).

- J. C. Anthony, in Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress, K. L. Davis, D. Charney, J. T. Coyle, C. Nemeroff, Eds. (Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA, 2002), chap. 109, pp. 1557–1573.

- B. F. Grant et al., JAMA Psychiatry 72, 757–766 (2015).

- Neuroscience, Exploring the Brain, Second Edition. Mark F. Bear, Barry W. Connors, 496~675.

- Seid, A. K., Berg-Beckhoff, G., Stock, C., & Bloomfield, K. (2018). Is proximity to alcohol outlets associated with alcohol consumption and alcohol-related harm in Denmark?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 35(2), 118-130.

- National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Psychosocial Factors in Alcohol Use and Alcoholism. November 2016. http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/10report/chap03c.pdf

- Augier, Eric, et al. "A molecular mechanism for choosing alcohol over an alternative reward." Science 360.6395 (2018): 1321-1326.